埼玉県秩父の奥も奥、山梨県との県境に近い場所。荒川源流部に作られた二瀬ダム上流に存在した。

基点は川又地区で、現在は小さな集落である。

国道140号線は最近になって雁坂トンネルが開通し車で山梨まで行けるようになったが、何十年もの間徒歩でしか抜けられない未完成の国道だったのである。

その国道140号から分かれて荒川沿いに行くと、入川渓流観光釣り場の案内板が出てくる。車がすれ違うのもままならない細い道を左に折れていくが、ここはすでに森林軌道跡である。

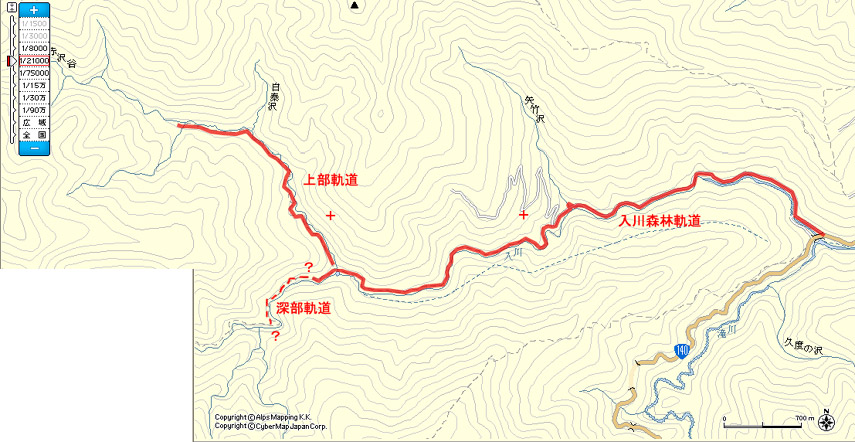

上図で上部軌道の線が始まるところが、支流の赤沢谷出合で、この赤沢谷出合まで紹介しているサイトはとても多い。廃線マニアには割りとメジャーなものである。そして、そこから赤沢谷に沿って延びていたのが「上部軌道」である。こちらを紹介しているサイトはほとんど無い。

そして、赤沢谷を渡った先、それが初公開の「深部軌道」である。

国道140号と分かれてすぐ、木造の古い建物がある。

軌道と関係があるかどうかは不明だが、間違いなく軌道が現役だった頃からある建物だろう。

崖の上に鉄骨の基礎を組み、建てられている。

上に見える赤い橋は、国道140号である。

森林軌道はこの辺りが基点だったのだろうか。

上の写真で2件目の建物のアップ。

屋根の上にはレールが乗せられている。

3件目の建物。

こちらは民家のようだ。

林鉄と関係あるかは不明だが、いずれにしろ古い!

観光釣り場には車が止められなかったので、下にある駐車スペースに止めて、そこから先は一般車両は進入禁止。徒歩で進む。

往復14kmに及ぶ探索のスタートである。

観光釣り場の林道ゲートにある案内図

現在地からは赤沢谷まで、ゆるやかな登りが続く。

林鉄ならではである。

この辺りはほとんど遺構は見当たらないが、軌道はここを通っていた。

その両側には石垣が積まれている。

石垣は、一部最近になって補修されているようだが、ほとんどが当時のままである。

この先、何箇所かで目にすることが出来る。

しかし、これは車両通行止めのもので、歩行者は関係なく進入可能である。

橋は架け替えられているが、石積の橋台は当時のままである。

ここは演習林に上がっていくモノレールの車両置き場のようだ。

写真を撮って何気なく通り過ぎようとしたとき、橋の中ほどにいたモーちゃんが

「レールみたいのが見えますよ!」と叫んだ。

そして小屋の裏手を見ると谷に沿って軌道跡らしきものが続いていた。

ギルさんの後に続いて進んでみると・・・

ネット上でヒットした情報で1サイトだけ薄暗い木々の間に見える橋の残骸の写真を載せているところがあったのだが、それがどの地点なのかよく確認していなかった。実は矢竹沢の橋だったのだ。

レールだけが宙に浮いた状態だ。

石積とコンクリで作られているようだ。

支えを失ってもなお、使命を果たそうとしてるのか。

山は新緑に萌え、現役時代となんら変わらないようだが、確実に時は流れていく。

廃止後40年を経ても石垣は全く崩れていない。

上流側の橋台部。

比較的広く平場が取られている。

ここからカーブを描きレールが延びている。

2008/06/03 追記

全国森林鉄道(JTB)の写真によると、ここには小屋があったようだ。

対岸の石垣が分かる。

一部は土砂によって埋まっていた。

矢竹沢に掛かる橋の残骸を発見できたのはモーちゃんのおかげである。

軌道跡をそのまま林道に転用したとばかり思い込んでいた私とギルさんでは発見することは出来なかった。

考えてみれば林道の矢竹沢橋は、軌道跡の他の小さな橋と比べて、群を抜いて立派だった。

普通、森林軌道では橋を架けるとしても出来るだけ短い距離で川を渡るように軌道を敷設する。

工事技術が進んだ現代からしてみれば、林道のこの程度の橋を作るのは簡単なことだ。しかし、技術も資材も無かった頃に森林軌道は作られている。

であれば沢を渡る場合は出来るだけ沢を上流に巻いて、橋を最短の長さで掛けるだろう。

それに気が付かなかったのは、まだまだ観察力が欠けていると言わざるを得ない。

我々はこの思いがけない発見に喜んだ。

しかし、ここで林道上へと戻るにはあまりにカーブが急すぎる。

いくら森林軌道とはいえ、このカーブを曲がるのは無理がありそうだ。

ギルさんとも

「これ、いくらなんでも急すぎだよね」と話していたのだ。

それはその先の林道があまりにも勾配がきつかったこと。

森林軌道の機関車ではこの坂は登れないだろう。

しかし、先を急いでいた我々は、このときはよく調べずに進んでしまった。

林道は軌道上に盛り土でもしたのだろうと考えたのである。

真実を発見したのは帰り道のことであった。

往路、何か腑に落ちないものを感じていた我々は、辺りをくまなく捜索してみた。

すると林道の谷側に不自然な平場が続いているのを発見。

よく見てみると半ば埋もれたレールが顔を出しているのを発見したのだ。

2人が立っている辺りが林道歩きから左に折れて、軌道跡へと踏み込む地点である。

ここから軌道跡への坂も軌道としては無理な急坂となって数メートル下っている。

2008/05/15追記

「全国森林鉄道」によると、この林道の橋も軌道だった時期があった。

旧矢竹沢橋は途中で立派なコンクリート橋脚のこの橋に架け替えられたようだ。

しかし、真っ直ぐ進むのではなく、この橋を渡ったところで矢印の軌道跡へと進んでいたのだろう。

この先はあちこちのサイトでも紹介されているとおり、レールや枕木といった遺構が数多く残っている区間である。

果たしてどんな姿を見せてくれるのだろうか。